Koalisi Masyarakat Sipil: UU Kehutanan Gagal Memerdekakan Rakyat

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Di tengah momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan mendesak Ketua dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Sejak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029, proses konsultasi tidak terbuka luas bagi publik dan tidak sesuai dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation).

UU Kehutanan dinilai telah melanggengkan praktik hukum kolonial yang keliru menafsirkan Hak Menguasai Negara.

Baca juga: Peran Kedokteran Keluarga dan Pelayanan Transisi dalam Pengelolaan Masalah Kesehatan di Indonesia

Arif Adi Putro, juru bicara Koalisi dari Indonesia Parliamentary Center, mengungkapkan bahwa konsultasi revisi UU Kehutanan sudah berlangsung tiga kali, namun dua di antaranya digelar tertutup dan tanpa dokumentasi publik, bahkan tidak tersedia rekaman di kanal YouTube parlemen.

“Publik tidak tahu apa yang dinegosiasikan Komisi IV dengan asosiasi pengusaha. Dokumen rancangan undang-undang pun tidak dibuka, sementara forum dengan masyarakat sipil sangat terbatas. Proses legislasi ini jauh dari prinsip keterbukaan,” tegas Arif.

Ia menambahkan, Koalisi menolak UU Kehutanan tiba-tiba disahkan tanpa partisipasi publik, karena risikonya rakyat dan masyarakat adat bisa kehilangan kebun, rumah, dan hutan mereka yang sepihak diklaim sebagai kawasan hutan negara.

Rendi Oman Gara dari Perkumpulan HuMa mempertanyakan, “Benarkah bangsa Indonesia sudah benar-benar terbebas dari penjajahan di usia ke-80?”

Menurutnya, persoalan struktural kehutanan masih membelenggu bangsa. Hutan sebagai kekayaan bersama justru dimonopoli negara dan swasta melalui institusi yang menguasai pohon dan tenaga kerja. Masalah agraria ini menyejarah sejak kolonial dan tetap berlanjut hingga kini.

“Penjajahan atas rakyat bermula ketika kolonial merebut hutan sebagai sumber agraria untuk dieksploitasi, dengan menetapkan hutan sepenuhnya milik negara,” tegas Rendy.

Politik hukum kolonial Belanda bertumpu pada teori Raffles: seluruh tanah milik raja, lalu beralih ke negara kolonial, menjadikan negara sebagai super landlord yang berwenang menguasai tanah sekaligus menarik pajak bumi (landrente).

Akibatnya, semua tanah tanpa bukti eigendom dianggap sebagai landsdomein, sehingga rakyat bisa diusir, dikriminalisasi, dan hukum adat diabaikan.

Baca juga: Catatan Cak AT: Pajak Picu Rakyat Bergolak

Model penjajahan ini, kata Rendy, masih terlihat saat negara sepihak mengklaim kawasan hutan sebagai milik negara. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa hak menguasai negara hanyalah mandat dari rakyat, sehingga Hak Menguasai Negara tidak boleh lebih tinggi dari “hak bangsa.”

“Penjajahan modern tampak ketika rakyat dilarang hidup di dalam kawasan hutan. Karena itu, UU Kehutanan harus direvisi secara paradigmatik karena gagal mewujudkan tujuan pembangunan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menegaskan negara bukan pemilik, melainkan pengatur tanah dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat melalui lima fungsi utama: membuat kebijakan, mengatur, mengurus perizinan, mengelola, dan mengawasi. Namun, UU Kehutanan menyimpang dari mandat ini.

Negara bertindak seolah pemilik tunggal hutan dengan obral izin, lisensi, dan konsesi skala besar kepada korporasi, sehingga rakyat tersingkir dari tanah dan sumber kehidupannya.

Baca juga: Toyota Wildlander Siap Meluncur, Bersaing dengan Mitsubishi Destinator, Ini Spesifikasinya

“Selama 26 tahun implementasi, UU Kehutanan gagal memerdekakan rakyat, justru menyengsarakan dengan mengeksklusi mereka dari tanah sebagai sumber kehidupan,” tegas Dewi Kartika, Sekjen KPA.

Tsabit Khairul Auni, Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), menegaskan bahwa UU Kehutanan masih mewarisi pola kolonial yang membelenggu rakyat.

Konsep HMN dalam Pasal 4 ditafsirkan seolah menjadi hak kepemilikan mutlak negara, mirip asas domein verklaring era Belanda yang merampas tanah rakyat.

Data FWI 2025 menunjukkan 65,26 persen daratan dan perairan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan negara. Proses penunjukan hingga penetapannya berlangsung tanpa keterbukaan dan partisipasi.

Baca juga: Brand dan Penjual Lokal Setara Merek Global Unjuk Prestasi di Lazada Seller Partner Awards 2025

Sementara itu, hutan terus menyusut dengan rata-rata deforestasi 2,01 juta hektare per tahun (dalam periode 2017–2023). Tekanan meningkat, kerentanan dan bencana ekologis bertambah, sementara hak dan akses rakyat tetap diabaikan.

Semua ini membuktikan tata kelola hutan gagal memerdekakan rakyat,” tegas Tsabit. Fakta tersebut menegaskan bahwa UU Kehutanan telah gagal melindungi hutan alam tersisa.

Padahal, dalam konsideran nya, UU ini dimaksudkan menjaga hutan sebagai penopang kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Nyatanya, deforestasi dan kebakaran hutan-lahan justru terus terjadi dalam skala besar.

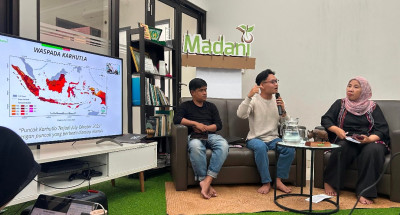

Sadam Afian Richwanudin, Peneliti MADANI Berkelanjutan, menegaskan bahwa meski konsideran UU Kehutanan ditujukan untuk keberlanjutan hutan, faktanya deforestasi terus meningkat.

Baca juga: Buku Ngebir Sebelum Sholat: 30 Kisah Rasa untuk Hari Kemerdekaan ke-80 RI

Pada 2024, hutan yang hilang 216 ribu hektare, sementara karhutla hingga pertengahan tahun sudah membakar 115 ribu hektare hutan, termasuk lahan gambut.

Akibatnya, rakyat di sekitar hutan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Konstitusi.

Nora Hidayati dari Perkumpulan HuMa menilai fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam UU Kehutanan sangat lemah, padahal pengawasan adalah kunci untuk melindungi hak rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.

“UU Kehutanan terbukti gagal melindungi dan memerdekakan rakyat dalam mengakses sumber-sumber agraria, justru negara yang mengambilnya. Revisi UU harus menegaskan kembali fungsi hutan sebagai penopang kehidupan, bukan sekadar objek eksploitasi,” tegasnya.

Baca juga: Indonesia Raih Perunggu di Kejuaraan Speed Slalom International di Lishui China

Bagi petani, masyarakat adat, nelayan, dan perempuan, kemerdekaan berarti terbebas dari “penghisapan” swasta maupun negara atas tanah dan hutan. Karena itu, akses dan kontrol atas hutan harus diberikan secara luas, terutama bagi petani gurem, buruh tani, masyarakat adat, dan perempuan yang kehilangan sumber hidupnya.

Memperingati Hari Kemerdekaan, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan menuntut negara segera membebaskan rakyat dari konflik agraria, kerusakan lingkungan, kemiskinan, kriminalisasi, dan perampasan ruang hidup.

Sebagai jalan menuju kemerdekaan sejati, Koalisi mendesak perombakan total UU No. 41/1999 dan pembentukan UU Kehutanan baru yang menjamin keadilan agraria-ekologis, mengakui hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta disusun secara transparan dengan partisipasi publik yang bermakna. (***)

Lingkungan - 21 Oct 2025

Lingkungan - 21 Oct 2025