Peringati Hari Pers Nasional, Kontruksi Kebenaran dalam Pemberitaan Gaya Jurnalisme Adinegoro

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Dalam dunia jurnalistik, kebenaran tidak boleh diterima begitu saja tanpa proses verifikasi yang ketat.

Adinegoro menegaskan bahwa wartawan bertanggung jawab dalam memastikan setiap berita yang dipublikasikan telah diuji secara mendalam.

Adinegoro, salah satu pelopor jurnalistik Indonesia, meletakkan fondasi bahwa jurnalisme harus berorientasi pada pencarian kebenaran, bukan sekadar penyampaian informasi.

Ia berpendapat bahwa wartawan tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat memahami realitas dengan cara yang benar dan bertanggung jawab (Adinegoro, 2023, hlm. 72).

Peringati Hari Pers Nasional (HPN), Pada 4 Februari 2025, diumumkan pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro, penghargaan tertinggi bagi jurnalis Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap kualitas pemberitaan berbasis investigasi dan kepentingan publik.

Pemenang tahun ini menegaskan bahwa jurnalisme yang ideal adalah jurnalisme yang mampu mengungkap fakta secara akurat dan menghindari sensasi. Namun, apakah media di era digital masih mampu mempertahankan standar ini?

Menurut Adinegoro, jurnalisme bukan hanya sekadar mencatat peristiwa, tetapi juga harus membangun pemahaman yang akurat di tengah masyarakat (Adinegoro, 2023, hlm. 72).

Namun, tantangan utama dalam jurnalisme modern adalah bagaimana prinsip ini bisa bertahan ketika media terus berkembang dan sering kali terpengaruh oleh berbagai bentuk bias.

John Merrill dalam studinya menunjukkan bahwa media tidak pernah benar-benar objektif. Ia meneliti bagaimana majalah Time menggambarkan tiga presiden Amerika Serikat—Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, dan John F. Kennedy—dan menemukan bahwa pemberitaan sering kali dipenuhi dengan bias yang memengaruhi persepsi publik.

Merrill mengidentifikasi enam jenis bias dalam media, seperti bias kata sifat, bias atribusi, dan bias fotografi, yang semuanya membentuk cara masyarakat melihat tokoh politik (Merrill, 1965).

Sebagai contoh, Truman sering digambarkan secara negatif, Eisenhower secara positif, sementara Kennedy mendapat perlakuan yang lebih seimbang.

Dengan kata lain, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan citra tertentu bagi tokoh yang diberitakannya.

Epistemologi jurnalisme Adinegoro yang menekankan verifikasi dan kejujuran dalam pemberitaan tampaknya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa bias dalam media sulit dihilangkan.

Replikasi penelitian Merrill oleh Fedler, Meeske, dan Hall pada tahun 1979 menemukan bahwa meskipun Time mengklaim lebih netral dalam pemberitaan, bias dalam pemilihan kata, gambar, dan sudut pandang tetap ada (Fedler, Meeske, & Hall, 1979).

Hal ini mengindikasikan bahwa bahkan dalam sistem jurnalistik yang berusaha menjaga netralitas, ada kecenderungan untuk membentuk opini publik melalui pilihan bahasa dan framing berita.

Dalam konteks jurnalisme Indonesia, hal ini juga dapat ditemukan dalam pemberitaan media yang cenderung memberikan perlakuan berbeda terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, baik dalam pemilihan kata maupun dalam penggunaan gambar yang menyertainya.

Kritik terhadap media tidak hanya datang dari para akademisi, tetapi juga dari politisi. Dennis Lowry dalam penelitiannya menganalisis dampak pidato Spiro Agnew, Wakil Presiden AS, yang menuduh jurnalis televisi memiliki kontrol berlebihan atas berita nasional dan menyebarkan kritik dari studio mereka dengan kebebasan penuh.

Lowry menemukan bahwa setelah pidato Agnew, jumlah laporan yang diberi atribusi meningkat, menunjukkan bahwa media menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita (Lowry, 1971).

Namun, yang menarik adalah tidak ada peningkatan opini langsung dalam pemberitaan, yang berarti tuduhan bahwa media sengaja menyebarkan pandangan tertentu tidak terbukti.

Konsep jurnalisme Adinegoro, yang mengusung prinsip verifikasi ketat dan independensi, menghadapi tantangan besar di era digital. Di satu sisi, ia menawarkan model jurnalisme yang menekankan akurasi dan tanggung jawab sosial.

Namun, di sisi lain, bias dalam media, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Merrill dan replikasinya, masih terus terjadi. Selain itu, kritik terhadap media seperti yang disampaikan oleh Agnew menunjukkan bahwa bahkan ketika wartawan mencoba bersikap objektif, mereka tetap bisa dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik.

Jurnalisme Adinegoro menuntut agar wartawan bertindak sebagai pencari kebenaran, bukan sekadar penyampai informasi. Namun, dalam praktiknya, wartawan sering kali harus berhadapan dengan dinamika industri media yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Misalnya, dalam pemberitaan tentang pemilihan umum, ada media yang secara terang-terangan mendukung calon tertentu dengan memberi framing yang positif, sementara kandidat lain digambarkan secara negatif. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada prinsip epistemologi yang menuntut objektivitas, kenyataannya sangat sulit untuk mencapai netralitas absolut dalam pemberitaan.

Kritik terhadap epistemologi jurnalisme Adinegoro berpusat pada satu pertanyaan utama: apakah wartawan benar-benar mampu menjaga independensi mereka dalam lanskap media yang terus berubah?

Dalam dunia di mana berita ditulis untuk mengejar klik dan rating, idealisme tentang jurnalisme berbasis kebenaran sering kali berbenturan dengan kenyataan pasar.

Sebagai contoh, di era media sosial, berita dapat dengan mudah dimanipulasi atau disajikan dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu.

Seorang wartawan mungkin telah melakukan verifikasi, tetapi jika informasi yang ia sampaikan disunting atau diberi judul yang sensasional oleh redaksi, maka objektivitas tetap bisa terdistorsi.

Bagaimanapun, epistemologi jurnalisme Adinegoro memberikan fondasi kuat bagi praktik jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab. Namun, tantangan dalam menjaga objektivitas dan independensi media tetap menjadi persoalan yang kompleks.

Seperti yang ditemukan dalam studi Merrill dan replikasinya, bias dalam media sering kali muncul dalam bentuk yang halus, seperti pemilihan kata dan gambar, yang pada akhirnya membentuk opini publik tanpa disadari.

Oleh karena itu, meskipun prinsip kebenaran dan verifikasi yang diusung Adinegoro sangat relevan, praktik jurnalistik yang benar-benar objektif dan bebas dari bias masih menjadi tantangan besar di dunia media modern..(***)

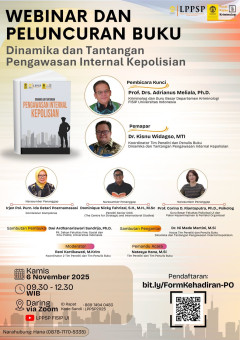

Bisnis - 04 Nov 2025

Bisnis - 04 Nov 2025