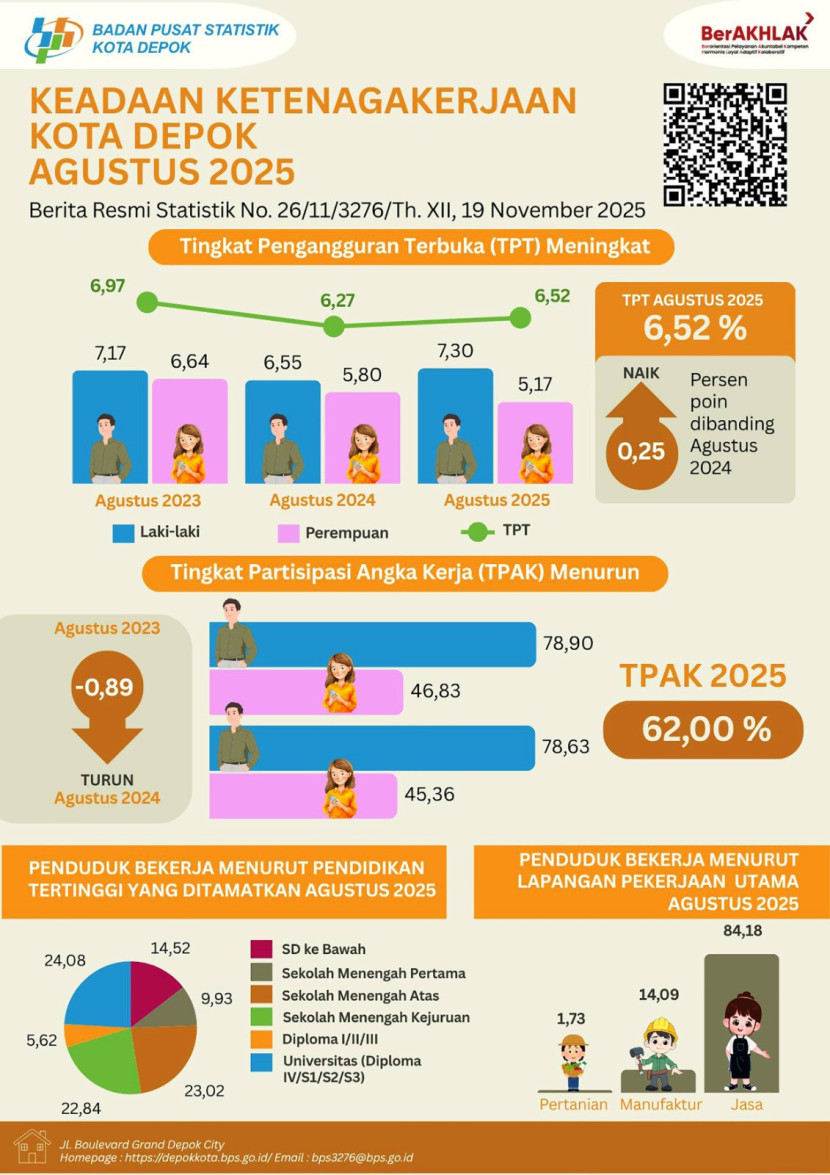

RUZKA INDONESIA — Di sebuah kota yang tumbuh setengah megapolitan dan setengah perbatasan, angka-angka statistik selalu datang tanpa suara. Mereka tiba sebagai persentase, grafik, dan warna-warna pastel di infografik Badan Pusat Statistik (BPS)—namun di balik angka-angka itu, ada manusia, ada nasib, ada rumah-rumah yang lampunya semakin hemat dinyalakan ketika malam turun.

Dari laporan BPS Kota Depok Agustus 2025, saya melihat sebuah kota yang seperti sedang menghela napas panjang: bekerja, tapi letih; tumbuh, tapi pelan; bergerak, tapi banyak yang berhenti di tengah jalan.

Pengangguran di Depok naik lagi. Angkanya tidak meledak, hanya naik 0,25 poin, menjadi 6,52%.

Tapi kenaikan kecil itu seperti retakan halus di dinding rumah: tidak terlihat dari jauh, namun lama-lama bisa merembet menjadi roboh.

Setiap persentase mewakili manusia—seorang bapak yang baru kehilangan pekerjaan di toko elektronik, seorang ibu yang sejak pandemi merintis bisnis rumahan tapi kini omzetnya turun, atau lulusan baru di kampus-kampus Depok yang masih menggulung-gulung CV sementara notifikasi WhatsApp mereka isinya hanya grup alumni.

Yang membuat saya terdiam sejenak adalah angka pengangguran laki-laki yang mencapai 7,30%, jauh lebih tinggi dari perempuan. Dalam dunia nyata, angka itu berbentuk wajah-wajah lelaki di teras rumah kontrakan, menatap gawai sambil menggulir lowongan kerja yang kadang tak membuka pelamar baru.

Jika angka bisa berbicara, mungkin data BPS akan berkata: “Para laki-laki ini sedang terseok-seok di antara tuntutan ekonomi dan kesempatan kerja yang tak cukup cepat datang.”

Namun di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja justru turun menjadi 62%. Artinya, semakin banyak orang yang memilih untuk tidak lagi aktif mencari kerja. Bisa karena kembali sekolah, bisa karena mengurus rumah, tetapi dalam banyak kasus: karena menyerah. Karena terlalu banyak lamaran yang tidak dibalas. Karena biaya hidup naik tapi semangat justru turun. Karena bekerja serabutan terasa lebih realistis daripada menunggu lowongan yang “sesuai”.

Di Depok, menyerah bukan berarti berhenti. Menyerah, bagi sebagian warga, berarti mengganti cara bekerja. Menjadi ojek online paruh waktu. Menjual makanan via grup WA komplek. Membuka jasa titip. Menjadi admin online shop. Menjalani apa saja yang bisa menghasilkan uang, meski tidak diakui sebagai “pekerjaan tetap”.

Ketika BPS menulis “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun”, saya membaca: semakin banyak orang yang diam-diam berjuang di pinggir sistem.

Lalu saya melihat data pendidikan para pekerja Depok. Ternyata yang paling banyak bekerja adalah lulusan SMA dan universitas. Lulusan universitas tak serta merta lebih aman; banyak dari mereka yang bekerja di bidang yang tidak pernah mereka pelajari. Ilmu komunikasi menjadi admin gudang, lulusan teknik menjadi sales, lulusan ekonomi menjadi content creator, lulusan hukum menjadi barista. Kota ini penuh dengan ijazah yang tersimpan rapi tapi tak pernah benar-benar terpakai.

Tapi begitulah Depok: kota pendidikan, tapi peluang kerjanya justru banyak di sektor jasa, yang mencapai 84%. Dari klinik kecantikan hingga warung kopi, dari tempat les privat hingga kantor-kantor startup kecil yang menyewa ruko lantai dua, sektor jasa menyerap hampir semua tenaga kerja. Ada semacam ironi: kota yang dipenuhi kampus, namun pekerjaan yang tersedia lebih banyak tentang melayani orang, bukan mengolah ilmu.

Di sektor industri manufaktur, angka pekerjanya hanya 14%. Pertanian lebih kecil lagi: 1,73%. Kota ini bukan lagi tempat orang menanam padi atau bekerja di pabrik besar. Kota ini tumbuh sebagai ruang antar—tempat orang tidur, tempat orang pulang, tempat orang singgah antara Jakarta dan Bogor. Maka wajar jika jasa menjadi tuan rumah di Depok.

Namun di balik dominasi sektor jasa, saya melihat gambaran lain: kota yang rapuh terhadap guncangan ekonomi. Begitu daya beli turun atau inflasi naik, sektor jasa akan goyah. Toko tutup, kafe sepi, jasa kecantikan menurun, kursus privat hilang murid. Pekerja sektor jasa sering kali tidak punya perlindungan, tidak punya tabungan, tidak punya fondasi kuat untuk bertahan. Pengangguran naik sedikit saja, tapi dampaknya merambat ke mana-mana.

Data-data ini tidak seperti berita gempa. Tidak ada gemuruh. Tidak ada sirene. Hanya angka-angka yang turun, naik, turun lagi. Tapi pesan yang mereka bawa jelas: Depok sedang berjalan di garis tipis antara stabil dan rapuh.

Di tengah semua itu, saya membayangkan kehidupan sehari-hari warga Depok. Di warung kopi kecil dekat Stasiun Depok Baru, seorang pemuda membuka laptopnya sejak jam delapan pagi, mengetik lamaran ke-24 bulan ini.

Di Cimanggis, seorang ibu rumah tangga kembali menjual kue cucur setelah dua tahun tutup karena alasan yang hanya keluarga yang tahu. Di Sawangan, seorang bapak setengah baya menghidupkan motornya yang bensinnya tinggal setengah, berharap dapat orderan banyak hari ini.

Di Beji, mahasiswa tingkat akhir menimbang apakah ia harus menerima tawaran kerja freelance yang bayarannya kecil tapi “lumayan buat pengalaman”.

Di atas mereka semua, data BPS menuliskan angka-angka yang terlihat rapi, bersih, dan netral. Namun angka itu adalah wajah mereka. Cerita mereka. Nafas mereka.

Meski begitu, saya masih percaya Depok bukan kota yang menyerah. Kota ini mungkin letih, mungkin pelan, tetapi selalu bergerak. Warganya punya kemampuan aneh: jatuh tapi bangkit lagi, gagal tetapi mencoba lagi. Bahkan ketika peluang kerja tidak banyak, kota ini dipenuhi orang-orang yang mau belajar, mau bertahan, mau membangun usaha kecil-kecilan.

Kondisi ketenagakerjaan Depok tahun 2025 bukan cerita tentang kota yang kalah. Ini cerita tentang kota yang sedang berjuang, dan warganya yang terus beradaptasi. Jika angka pengangguran naik, maka kita harus menantang diri untuk membuka lebih banyak peluang. Jika TPAK menurun, maka harus ada kebijakan yang memulihkan kepercayaan orang untuk kembali bekerja. Jika sektor jasa mendominasi, maka harus diperkuat agar tidak rapuh.

Karena pada akhirnya, kota tidak dibangun oleh statistik. Kota dibangun oleh manusia. Dan manusia Depok, dari yang bekerja di kantor ber-AC hingga yang berdiri di pinggir jalan menunggu orderan, sama-sama punya satu hal: kemauan untuk hidup lebih baik. Dan mungkin, dari situ Depok akan kembali bangkit. (***)

Penulis: Djoni Satria/Wartawan Senior