Penulis: Djoni Satria/Wartawan Senior

RUZKA INDONESIA — Biasanya, sebelum tidur, saya menyempatkan diri membuka laman resmi Badan Pusat Statistik (BPJS) Kota Depok atau menelusuri unggahan terbaru di akun Instagram BPS Kota Depok. Bukan karena insomnia, tetapi karena kebiasaan seorang penulis yang percaya bahwa angka-angka sering berbicara lebih jujur saat kota mulai senyap.

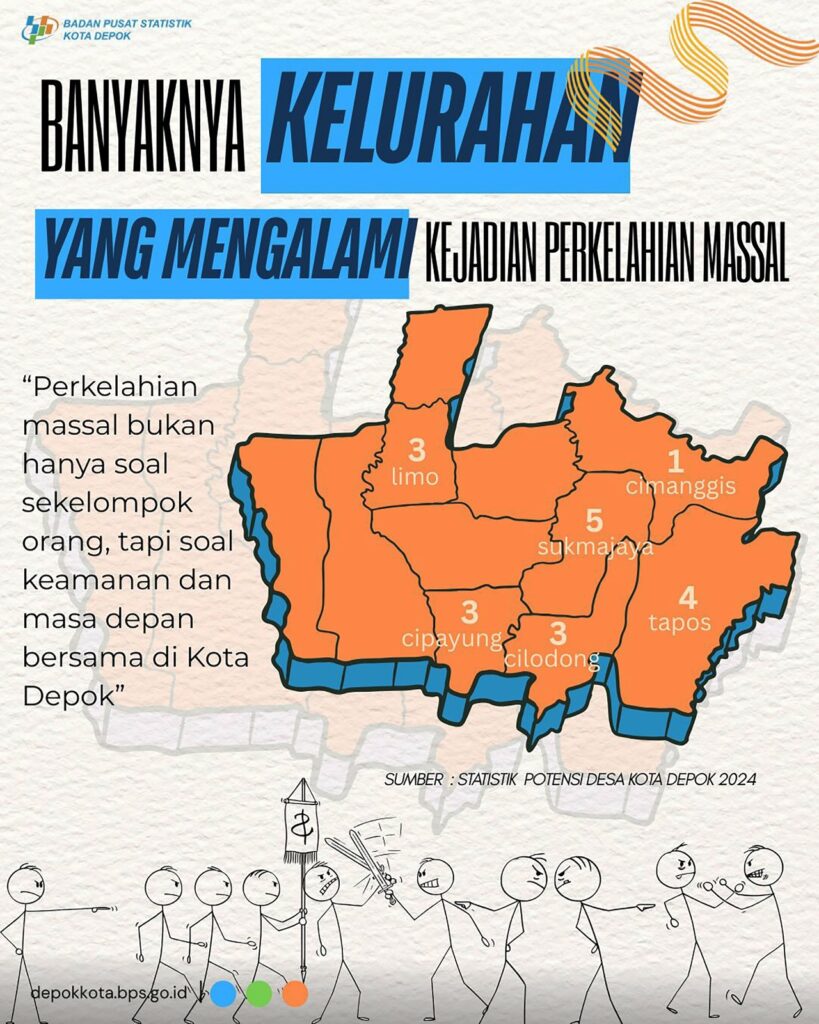

Malam itu, sebuah infografis membuat saya berhenti menggulir layar. Judulnya sederhana, nyaris administratif: “Banyaknya Kelurahan di Kota Depok yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal.”

Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat saya terperanjat karena di balik peta dan angka yang rapi, saya membaca tanda tanya besar tentang keadaan kota tempat saya tinggal.

Angka yang Dibaca dalam Sunyi

Pertanyaan itu muncul pertama kali bukan dari keributan di jalan, melainkan dari angka-angka yang saya baca dalam data BPS Kota Depok. Angka yang tampak tenang, rapi, dan administratif namun menyimpan cerita tentang kelurahan-kelurahan yang mengalami perkelahian massal.

Bagi saya, ini bukan sekadar catatan keamanan. Ini adalah sinyal sosial. Ketika konflik kolektif muncul berulang di ruang yang sama, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang sedang lelah di kota ini.

Saya selalu percaya bahwa kota tidak pernah benar-benar ribut tanpa sebab. Keributan hanyalah gejala, seperti demam pada tubuh yang kelelahan. Ia muncul ketika ada yang salah di dalam. Ketika saya membaca data BPS Kota Depok tentang banyaknya kelurahan yang mengalami perkelahian massal, perasaan saya tidak langsung marah—justru hening. Angka-angka itu tidak berteriak, tetapi nadanya berat, seperti ketukan palu kecil di dada.

Ketika Konflik Menjadi Sinyal Sosial

BPS Kota Depok mencatat perkelahian massal terjadi di sejumlah kecamatan: Sukmajaya, Tapos, Cilodong, Cipayung, Limo, hingga Cimanggis. Jumlahnya memang bukan deretan ratusan. Tetapi bagi saya, satu saja sudah cukup untuk bertanya: apa yang sedang kita rawat di kota ini, dan apa yang sedang kita abaikan?

Sebagai warga yang hidup, berjalan, dan bekerja di Depok, saya melihat perkelahian massal bukan sekadar peristiwa kriminal. Ia adalah potret relasi sosial yang retak. Ia adalah ekspresi kemarahan yang tidak menemukan saluran. Ia adalah bahasa paling kasar dari warga yang merasa tidak lagi didengar.

Infografis Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal. (Sumber: Statistik Potensi Desa Kota Depok 2024)

Kota yang Tumbuh Cepat, tetapi Lelah

Depok tumbuh cepat—terlalu cepat. Rumah-rumah berdiri rapat, jalan semakin padat, waktu semakin pendek. Kita hidup berdesakan, tetapi ironisnya semakin asing satu sama lain. Di kota seperti ini, gesekan kecil mudah menjadi api. Tatapan bisa disalahartikan. Kata-kata mudah tersulut. Dan ketika identitas kampung, geng, atau kelompok menjadi benteng terakhir, perkelahian massal berubah menjadi “pembelaan harga diri”.

Saya membaca peta Depok dalam data BPS itu seperti membaca peta emosi. Angka-angka yang ditempel di wilayah bukan sekadar statistik; ia adalah cerita yang belum ditulis. Setiap angka adalah malam yang ricuh, teriakan yang pecah, dan rasa takut yang menetap di rumah-rumah warga. Anak-anak belajar mengenal suara gaduh sebelum mengenal arti aman.

Dalam opini saya, perkelahian massal tidak lahir dari keberanian, tetapi dari keputusasaan kolektif. Ia tumbuh subur di ruang-ruang yang minim dialog, minim aktivitas produktif, dan minim harapan. Ketika ruang publik mengecil, lapangan bermain hilang, dan pemuda tidak memiliki panggung selain jalanan, maka konflik menjadi hiburan paling murah—dan paling berbahaya.

BPS Kota Depok, melalui Statistik Potensi Desa 2024, sejatinya sedang memberi peringatan dini. Data itu netral, dingin, dan objektif. Tetapi tafsirnya sangat manusiawi. Bagi saya, angka-angka ini berbicara tentang ketimpangan perhatian. Ada wilayah yang tumbuh infrastrukturnya, tetapi rapuh ikatan sosialnya. Ada kelurahan yang padat bangunan, tetapi kosong kegiatan kebersamaan.

Saya tidak sedang menyalahkan siapa pun secara tunggal. Ini bukan soal aparat semata, bukan pula sekadar salah warga. Ini adalah hasil akumulasi dari kebijakan yang terlalu fokus pada fisik kota, tetapi lupa pada jiwa kota. Kita rajin membangun jalan, tetapi jarang membangun percakapan. Kita sibuk mengejar pertumbuhan, tetapi abai pada ketenangan.

Perkelahian massal juga mencerminkan bagaimana konflik diwariskan. Anak-anak yang tumbuh dengan cerita “kampung kita harus melawan” akan menyimpan memori itu sebagai identitas. Kekerasan lalu menjadi tradisi tanpa disadari. Di titik ini, saya merasa ngeri, karena masa depan kota sedang dipertaruhkan oleh ingatan kolektif yang salah arah.

Saya membayangkan Depok lima atau sepuluh tahun ke depan. Apakah ia akan dikenal sebagai kota penyangga ibu kota yang cerdas dan aman? Atau sebagai kota yang statistik keamanannya dibaca sambil menghela napas? Data BPS Kota Depok seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar laporan tahunan yang disimpan di rak.

Dalam pandangan saya, solusi tidak selalu harus besar dan mahal. Ia bisa dimulai dari hal paling sederhana: ruang aman untuk berkumpul, aktivitas pemuda yang berkelanjutan, kehadiran negara yang tidak hanya datang saat konflik pecah. Pencegahan jauh lebih bermartabat daripada penindakan.

Saya percaya, ketika negara hadir lebih awal—dalam bentuk pendidikan sosial, kerja komunitas, dan keadilan akses—maka perkelahian massal tidak akan menemukan panggungnya. Konflik akan tetap ada, karena manusia memang berbeda. Tetapi ia tidak harus meledak menjadi kekerasan kolektif.

Data BPS Kota Depok telah menjalankan tugasnya: mencatat. Kini giliran kita membaca dengan empati. Bukan sekadar menghitung berapa kelurahan yang ribut, tetapi bertanya mengapa mereka ribut. Bukan hanya siapa yang bertengkar, tetapi apa yang hilang dari kehidupan mereka.

Alarm, Bukan Vonis

Maka, ketika saya kembali pada pertanyaan di awal tulisan ini—Depok sedang tidak baik-baik saja?—jawaban saya tidak datang sebagai vonis, melainkan sebagai renungan. Data BPS Kota Depok tidak sedang menuduh siapa pun, ia hanya mencatat. Tetapi dari catatan itulah saya membaca sebuah kota yang membutuhkan lebih dari sekadar penertiban; ia membutuhkan pemulihan.

Depok tidak sedang runtuh, tetapi juga belum sepenuhnya utuh. Ia masih bergerak, tumbuh, dan berjuang menjaga kewarasannya di tengah kepadatan dan tekanan hidup urban. Perkelahian massal adalah gejala, bukan identitas. Ia adalah alarm, bukan takdir.

Jika pertanyaan itu masih relevan hari ini, barangkali karena kita semua sedang mencari jawabannya bersama—di ruang publik, di kebijakan, dan di kesediaan untuk saling mendengar. Dan selama pertanyaan itu belum sepenuhnya terjawab, kota ini masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, sebelum amarah kembali menemukan jalannya sendiri.

Sebagai penutup opini ini, saya ingin mengatakan dengan jujur: saya tidak takut pada kota yang berisik, saya takut pada kota yang tidak mau belajar dari kebisingannya sendiri. Perkelahian massal bukan akhir cerita Depok—ia adalah tanda baca. Pertanyaannya, apakah kita akan berhenti sejenak untuk memahami maknanya, atau terus berlari sampai kalimatnya berubah menjadi penyesalan?

Karena pada akhirnya, seperti yang saya yakini, keamanan bukan hanya soal menurunkan angka konflik, tetapi soal menjaga masa depan bersama agar tidak saling melukai. (***)

Editor: Rusdy Nurdiansyah

Komentar